Temps de lecture : environ 5 minutes.

–> Reading the English version of this post ![]()

Qu’est-ce que cela changeait dans la vie d’être une personne de statut libre ou esclave noire non-métissée, noire métissée, « mulâtre » ou métissée claire aux Antilles au XVIIIe siècle ?

Dans le premier billet, j’ai posé le cadre dans lequel se développe le colorisme, autrement dit un contexte colonialiste fondé sur l’esclavagisme et d’où émerge le préjugé de couleur, système raciste ségréguant et discriminant les personnes noires. J’ai aussi explicité les mots que je vais utiliser pour analyser l’impact du colorisme sur les opportunités de vie.

Dans les billets 2, 3 et 4, je m’intéresse plus particulièrement aux répercussions du colorisme sur les personnes réduites au statut d’esclaves. Je l’aborde sous l’angle statistique, cela rend les choses parfois un peu indigestes à lire (les passages statistiques sont décalés à la marge), mais cela permet aussi de rappeler que l’on ne parle pas d’un phénomène anecdotique. La prégnance du colorisme est mesurable dans la société du XVIIIe siècle.

Cette semaine, nous poursuivons la série sur le colorisme avec l’épisode 4. J’analyse le poids du colorisme dans l’estimation de la valeur des personnes esclavisées.

Des valeurs teintées de préjugés : plus une personne esclavisée était claire de peau, plus sa valeur marchande augmentait.

Dans la base de données « Esclavage en Martinique », les 10254 personnes esclavisées évaluées financièrement le furent en moyenne autour de 1581 livres. Plusieurs facteurs faisaient varier ce prix, notamment le sexe, mais plus encore l’âge, l’état de santé et, comme on l’a vu dans le précédent billet, la qualification.

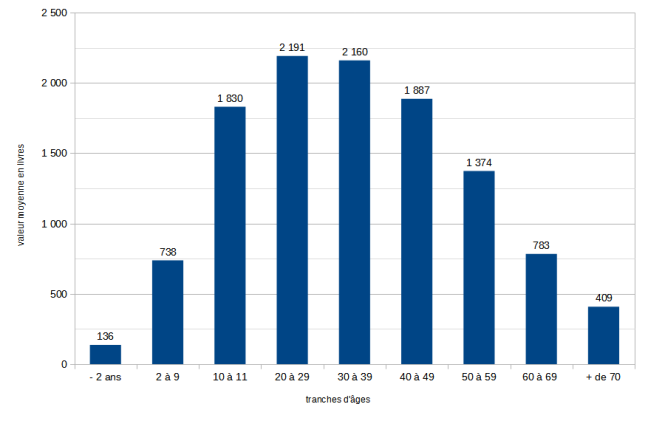

Dans la base de données « Esclavage en Martinique », les femmes étaient en moyennes évaluées à 1506 livres, alors que les hommes le furent à 1662 livres. L’état de santé est un autre indicateur important. Les personnes pour lesquelles fut signalé une blessure, une maladie ou un corps usé étaient évaluées en moyenne à seulement 1082 livres alors qu’en l’absence d’indication la valeur moyenne s’établissait à 1608 livres. La qualification est un autre indicateur important ; les 802 personnes porteuses d’une information sur leur métier furent estimées en moyenne à 2273 livres, les 9452 autres à 1522 livres. Enfin, l’âge est un autre point important dans la détermination des prix. Les jeunes enfants étaient faiblement estimés (du fait de leur non-productivité et du taux de mortalité important). Un enfant entre 2 et 9 ans était en moyenne à 738 livres. En revanche, l’âge de force pour le travail se situant entre 20 et 40 ans, on y observe les plus hautes moyennes : les personnes esclavisées entrant dans cette catégorie d’âge furent évaluées en moyenne à 2177 livres. La valeur moyenne redescendait ensuite progressivement et elle repasse sous la barre des 1000 livres pour les personnes de plus de 60 ans.

Graphique représentant la valeur moyenne estimée des esclaves par tranche d’âge dans la base de données Esclavage en Martinique

Enfin, j’ai fait des calculs pour voir si la carnation et le phénotype contribuaient à la valeur des personnes esclavisées indépendamment des autres critères. Pour ce faire, j’ai essayé de gommer autant que possible les effets des autres paramètres qui agissaient fortement sur l’estimation : la qualification, l’état de santé et l’âge. J’ai reproduit l’intégralité de mon tableau de calcul, mais seuls les chiffres en gras peuvent être analysés ; pour les autres, l’échantillon statistique est une fois de plus trop faible. Néanmoins, cela montre plusieurs choses intéressantes. Déjà, vous pouvez remarquer l’évolution de la valeur des individus en fonction de leur âge : plus faible quand ils étaient jeunes, à son pic entre 20 et 40 ans avant d’entamer une nouvelle descente avec le vieillissement.

Tableau de la valeur moyenne des femmes et des hommes esclavisés en fonction de leur âge et catégorisation ethnoraciale dans la base de données Esclavage en Martinique (nombre brut de personnes et valeur moyenne en livres) excluant les personnes avec une qualification et celle avec une indication sur leur santé.

| Noirs non-métissés | Noirs métissés | « Mulâtres » | Métissés clairs | |||||

| – de 10 |

378 | 634L | 65 | 710L | 149 | 713L | 43 | 564L |

| 10 – 19 | 532 | 1839L | 56 | 1865L | 143 | 1904L | 17 | 1701L |

| 20 – 29 | 491 | 2159L | 30 | 2280L | 65 | 2303L | 5 | 2390L |

| 30 – 39 | 337 | 2106L | 12 | 2217L | 34 | 2360L | 4 | 2775L |

| 40 – 49 | 196 | 1810L | 5 | 1860L | 25 | 2096L | 2 | 1510L |

| 50 – 59 | 114 | 1273L | 2 | 850L | 8 | 1638L | 0 | |

| + de 60 |

108 | 633L | 1 | 400L | 7 | 716L | 0 | |

| Tous âges confondus | 2925 | 1632L | 209 | 1483L | 541 | 1629L | 87 | 1161L |

J’ai sélectionné les 3762 personnes qui étaient estimées, mais n’avaient ni indication de l’état de santé ni qualification, et j’ai regardé les valeurs moyennes par tranche d’âge (par palier de 10 ans) pour tenir compte des probabilités d’affranchissement plus grandes pour les personnes les plus claires. Si l’on regarde la ligne « tous âges confondus », il n’y a pas une stricte corrélation entre couleur de la peau et valeur attribuée. Les 2925 personnes noires non-métissées étaient estimées en moyenne à 1632 livres ; cela est presque équivalent aux 541 personnes « mulâtres » évaluées en moyennes à 1629 livres. Toutefois, si vous vous attachez aux deux seules tranches d’âges comparables (moins de 10 ans et de 10 à 19 ans), on s’aperçoit alors que l’on retrouve bien une différence d’évaluation entre les deux catégories distinguant des personnes métissées.

La catégorie ethnoraciale n’était pas le facteur principal d’estimation des personnes esclavisées, néanmoins les résultats obtenus montrent qu’elle influait malgré tout sur la valeur qu’on leur donnait au détriment des peaux les plus foncées.

Comment expliquer que les personnes perçues comme noires non-métissées fussent en moyenne moins bien estimée ?

Sur ce point, je pense que deux éléments peuvent y contribuer. Pour les enfants métissés qui n’étaient pas des œuvres de leur propre maître, il y avait peut-être des calculs bassement matériels de ce dernier pour faire un léger gain sur une possible revente au père de l’enfant. Mais, plus que cela, je pense qu’il faut voir dans cette différence intrinsèque donnée au phénotype, la manifestation de l’ancrage social du préjugé de couleur. En effet, le mémoire de 1777 affirme : « on ne saurait mettre trop de distance entre les deux espèces ; on ne saurait imprimer aux nègres trop de respect pour ceux auxquels ils sont asservis. Cette distinction, rigoureusement observée même après la liberté, est le principal lien de la subordination de l’esclave, par l’opinion qui en résulte, que sa couleur est vouée à la servitude et que rien ne peut la rendre égale à son maître. L’administration doit être attentive à maintenir sévèrement cette distance et ce respect ». Donner plus de valeur aux peaux les plus claires était une illustration de l’imprégnation de cette idée dans la société coloniale.

Tous les articles de la série Colorisme et opportunités de vie du temps de l’esclavage

- #1 Dire la couleur de la peau et le métissage au XVIIIe siècle

- #2 Un accès différencié à la liberté

- #3 L’inégalité des chances au travail

- #4 Des valeurs teintées de préjugés

- #5 Le déséquilibre des relations

- #6 La disparité du capital

Bibliographie

- Pierre-Louis, Jessica. Les Libres de couleur face au préjugé : franchir la barrière de couleur à la Martinique aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse de doctorat d’Histoire, AIHP-GEODE EA 929, juin 2015 à l’U.A.G.

- Régent, Frédéric. « Couleur, statut juridique et niveau social à Basse-Terre (Guadeloupe) à la fin de l’Ancien Régime (1789- 1792)». In Paradoxes du métissage, édité par Jean-Luc Bonniol, 41‑50. Paris: Comité des travaux historiques et scientifiques – CTHS, 2001

Archives

- Manioc, la base de données « Esclavage en Martinique ».

- Durand-Molard, Code de la Martinique, op. cit., Ibid., n°34, 24 octobre 1713, arrêt conseil d’État concernant la liberté des esclaves; n°517, 7 mars 1777 mémoire roi pour servir d’Instructions au Sieur Marquis de Bouillé, Maréchal de Camp, Gouverneur de la Martinique, et au Sieur Président de Tascher, Intendant de la même Colonie.

Iconographie

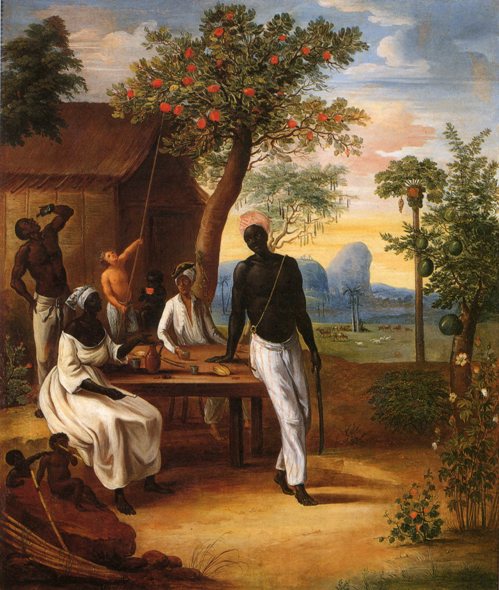

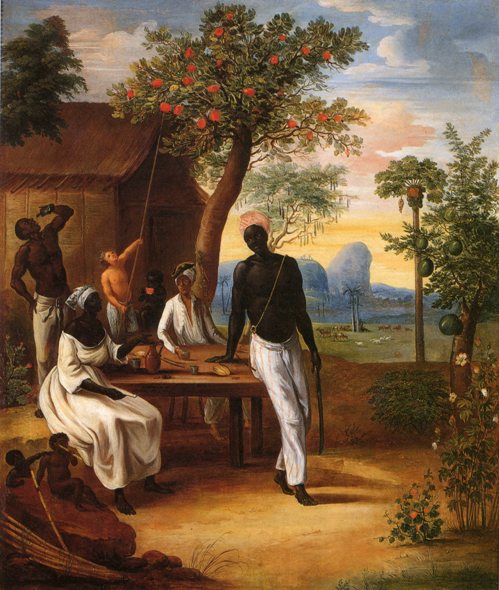

- Le Masurier, Esclaves noirs à la Martinique, 1775