Temps de lecture : environ 9 minutes.

–> Reading the English version of this post ![]()

Qu’est-ce que cela changeait dans la vie d’être une personne de statut libre ou esclave noire non-métissée, noire métissée, « mulâtre » ou métissée claire aux Antilles au XVIIIe siècle ?

Dans le premier billet, j’ai posé le cadre dans lequel se développe le colorisme, autrement dit un contexte colonialiste fondé sur l’esclavagisme et d’où émerge le préjugé de couleur, système raciste ségréguant et discriminant les personnes noires. J’ai aussi explicité les mots que je vais utiliser pour analyser l’impact du colorisme sur les opportunités de vie.

Dans les billets 2, 3 et 4, je me suis intéressée plus particulièrement aux répercussions du colorisme sur les personnes réduites au statut d’esclaves. Dans les billets 5 et 6, je m’attache cette fois aux répercussions du colorisme sur les personnes libres de couleur. Je l’aborde sous l’angle statistique, cela rend les choses parfois un peu indigestes à lire (les passages statistiques sont décalés à la marge), mais cela permet aussi de rappeler que l’on ne parle pas d’un phénomène anecdotique. La prégnance du colorisme est mesurable dans la société du XVIIIe siècle.

Cette semaine, nous finissons la série sur le colorisme avec l’épisode 6. Je vais m’intéresser à la capacité à signer et à la possession d’un patrimoine, ce qui revient à parler plus largement du capital économique et culturel ; enfin je propose en conclusion de la série une courte réflexion sur l’impact du colorisme à long terme.

La capacité à signer : plus une personne libre de couleur était claire de peau, plus elle avait d’opportunité de recevoir une éducation

La capacité à parapher les registres est l’indice le plus immédiatement accessible du niveau d’instruction de la population libre pour le XVIIIe siècle. Cependant, savoir signer son nom ne veut pas forcément dire maîtriser les procédés de lecture et d’écriture, autrement dit ce que l’on mesure avec certitude, ce n’est pas tant la compétence que son absence !

Tableau de la capacité ou non à signer l’acte par les époux et épouses au moment de leur mariage dans les registres paroissiaux.

| Noirs non-métissés | Noirs métissés | « mulâtres » | Métissés clairs | |||||

| Ne sait pas signer | 98 | 73 % | 15 | 56 % | 155 | 64 % | 52 | 49 % |

| Sait Signer | 37 | 27 % | 12 | 44 % | 89 | 36 % | 55 | 51 % |

| Total | 135 | 100 % | 27 | 100 % | 244 | 100 % | 107 | 100 % |

Dans ma base de données de thèse, entre 1763 et 1793, le pourcentage d’hommes et de femmes libres de couleur ne sachant pas signer au moment de leur mariage est de l’ordre de 62 %. Les hommes sont plus instruits que les femmes. En moyenne, 55% des hommes de couleur libres ne savent pas signer pour 69 % des femmes. Toutefois, pour avoir des échantillons statistiquement acceptables, je ne vais pas faire de distinction de genre au sein des catégories ethnoraciales.

Si l’on regarde la catégorisation ethnoraciale, le tableau montre que 73 % des personnes noires non-métissées sont incapables de signer le registre au moment de leur mariage, alors que ce nombre descend à 64 % pour les personnes « mulâtres » et 49 % pour les personnes métissées claires. La colonne « Noirs métissés » n’est pas analysable du fait du faible échantillon.

Les résultats obtenus avec ma base de données sont du même ordre que ceux observés par l’historien Frédéric Régent. En moyenne, plus les personnes étaient claires de peau, plus elles étaient amenées à apprendre la lecture et l’écriture.

Posséder un patrimoine : plus une personne libre de couleur était claire de peau, plus elle était financièrement aisée

Même si l’on note des disparités internes à chaque catégorie, on observe une forte corrélation entre le capital économique et la couleur de la peau. Non seulement les personnes noires non-métissées étaient une minorité à paraître comme propriétaire de biens fonciers dans les actes notariés, mais elles avaient en outre les patrimoines les plus modestes.

J’ai sélectionné dans des actes notariés 122 patrimoines pour lesquelles j’ai une estimation du bien possédé en livre coloniale et une catégorisation ethnique de la personne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors que la moyenne des biens possédés par des personnes libres de couleur s’élevait à 9751 livres, les personnes noires non-métissées possédaient un patrimoine évalué en moyenne à 5121 livres, les personnes noires métissées à 8225 livres, les personnes « mûlatres » à 9051 livres, les personnes métissées claires à 12336 livres.

J’ai aussi calculé les médianes qui renseignent sur la répartition de la richesse. La médiane était à 2841 livres pour les personnes noires non-métissées, c’est-à-dire que dans mon échantillon autant de personnes de cette catégorie possédaient un patrimoine évalué sous 2841 livres que de personnes avec un patrimoine au-dessus de cette somme. Pour tous les autres groupess la médiane varie entre 6930 et 7599 livres. La médiane générale était à 6895 livres.

En moyenne, plus une personne était claire de peau, plus elle possédait du patrimoine financier.

Comment expliquer que les personnes perçues comme noires non-métissés fussent en moyenne moins bien dotées en capital économique, social et culturel ?

L’historienne Anne Pérotin-Dumon observe que, parmi les femmes libres de couleur, les « mères-souches » (comme elle les nomme) célibataires participaient à la progression sociale des générations suivantes en cherchant à doter leurs enfants d’une instruction et d’un bien foncier même modeste (par donation par exemple) pour faciliter leur accès à un bon mariage légitime par la suite. Or, on l’a vu dans le billet précédent, dans la société coloniale, les femmes libres de couleur avaient tout intérêt à privilégier un partenaire plus clair ou de la même nuance de peau pour améliorer ou au moins maintenir le bénéfice attaché à la peau claire. De la même manière qu’un père blanc pouvait être plus enclin à affranchir sa progéniture métissée de statut esclave, il pouvait aussi être plus enclin à faciliter l’accès à une instruction, même élémentaire ou à doter d’un petit bien foncier ses enfants libres (il allait jusqu’à contourner la réglementation par des ventes fictives et utilisait des fidéicommis comme c’est le cas pour la terre de mes ancêtres au XIXe siècle). La présence d’un aïeul blanc favorisait donc la constitution d’un capital économique, social et culturel.

Quand un maître affranchissait un ou une esclave, il devait s’assurer que la personne affranchie fût capable de subvenir à ses besoins (par une activité qualifiée par exemple) ou il devait la prendre en charge (jeune enfant, vieillard…) ; néanmoins, pour les personnes noires non-métissées affranchies en dehors du lien filial, l’ancien maître n’avait pas nécessairement un attachement personnel comme pour ses enfants. Les personnes noires non-métissées durent donc davantage compter sur elles-mêmes pour subvenir à leurs besoins.

Colorisme : intérioriser le racisme subi

Dans une société construite sur l’exploitation des corps noirs, l’idée d’une hiérarchie des races opposant Blancs et Noirs a aussi entraîné une hiérarchisation dans le camaïeu des teintes, comme en témoigne l’estimation différente de la valeur des esclaves pour lesquels les peaux foncées étaient les plus dévalorisées.

Avoir un parent ou un aïeul blanc était un facteur de liberté pour une personne esclavisée, un facteur d’ascension sociale et économique pour une personne libre de couleur. Les personnes noires non-métissées avaient moins de possibilités d’affranchissement, raison pour laquelle on observe une nette différence entre la composition des personnes réduites au statut d’esclave et celles des personnes libres de couleur au XVIIIe siècle. La majorité des esclaves étaient des personnes noires non-métissées, alors que la majorité des libres de couleur étaient des personnes « mûlatres » ou métissées claires.

L’horizon d’activités et de qualifications accessibles aux personnes noires non-métissées était considérablement restreint, et, pour la grande majorité, limité aux champs, à la culture et au traitement des produits agricoles. Les personnes esclavisées claires de peau avaient davantage d’opportunité d’avoir un métier ou une qualification qui les sortent de l’univers de l’habitation et c’est l’essentiel des activités monnayables dans les villes ou les bourgs que l’on retrouve ensuite parmi les personnes libres de couleur.

Il en résultait que les personnes noires non-métissées avaient plus difficilement accès à un rudiment d’instruction et à un patrimoine foncier que les personnes les plus claires de peau.

Les hommes libres noirs non-métissés étaient particulièrement contraints par l’organisation sociale pour trouver une partenaire, pour fonder une famille légitime. Les femmes noires libres pouvaient davantage faire appel à leur agentivité sur ce point et mettre en place des stratégies de blanchiment et de passing pour tenter d’améliorer la situation de leur progéniture et leur quotidien. Toutefois, pour ce faire, elles devaient renoncer à l’honorabilité d’un mariage pour elles-mêmes dans une société qui stigmatisait pourtant l’illégitimité des naissances. Quant au passing, pour fonctionner, il nécessitait de bien choisir ses réseaux de fréquentations ; il impliquait donc aussi consciemment ou non de renoncer aux sociabilités qui rappelaient trop l’origine servile.

Tout cela n’est que moyenne statistique ; on trouve toujours des exemples de personnes non-métissées ayant « réussi » et au contraire des personnes métissées claires restées au bas de l’échelle sociale toute leur vie au XVIIIe siècle. Mais elles sont l’exception à la règle.

Outre les impacts psychologiques traumatiques du racisme et du colorisme sur la perception que les personnes noires ont d’elles-mêmes, ces maigres opportunités cumulées à l’échelle d’une vie (plus d’opportunités d’être formé, d’être affranchis, d’avoir accès à une éducation, d’être propriétaire…) ont conduit à creuser les écarts au fil des générations successives entre les personnes noires.

Tout comme la perception négative des personnes noires et le préjugé de couleur, ces opportunités ont conduit ceux et celles que la peau plus claire distinguait à tourner leur regard et leurs espoirs vers la classe dominante, blanche, à valoriser ce qui rapprochait du Blanc en s’éloignant d’autant du Noir. Certes, la classe blanche leur refusait l’égalité dans la liberté, mais ces personnes pouvaient au moins s’appuyer sur cette peau pour améliorer leur sort. Ces opportunités ont donc participé à ancrer l’idée que plus la peau était foncée plus elle était synonyme d’échec, quand, a contrario, la blancheur semblait une promesse de réussite, un modèle vers lequel tendre.

Avec l’abrogation juridique du préjugé de couleur dans les années 1830 et l’abolition de l’esclavage en 1848, le colorisme, pas plus que le racisme, ne s’est effacé. À l’échelle individuelle, comme collective, le colorisme a favorisé l’émergence économique et sociale des personnes les plus claires de peau parmi les non-blanches, celles qui ont formé l’élite de couleur du XVIIIe siècle, la bourgeoisie et les familles de « grands mulâtres » des XIXe et XXe siècles. La couleur de la peau est restée l’un des principaux moyens de définir la position sociale des personnes.

Dans son ouvrage Couleur et société en contexte post-esclavagiste, La Guadeloupe à la fin du XIXe siècle*, l’historien Jean-Pierre Sainton montre la manière dont les représentations mentales de la couleur ont conduit à l’élaboration de processus identitaires, « c’est-à-dire des mécanismes par lesquels les individus se représentent, se nomment, se reconnaissent, se distinguent ou s’agrègent. » (p. 31) par rapport à autrui. Il a fait un relevé de la richesse du lexique contemporain de la couleur dans lequel il met en lumière les différences de registres : péjoratif pour les mots entourant le vocable « nègre » (charbon, gwo siwo, goudron…), davantage flatteur pour ceux décrivant la peau des personnes métissées (claire, sapotille, cannelle…). Il en va de même pour qualifier la texture des cheveux. Et, au-delà de la seule description du physique, il existe aussi quantité de mots pour qualifier négativement le comportement ou la situation des individus à partir du mot « nègre ». Au regard de la construction sociale des Antilles, il n’est guère surprenant que ce soit exprimé ce qu’il décrit comme le « complexe nègre » (intériorisation des stéréotypes négatifs, fatalité de la condition, progrès social perçu comme consistant à s’échapper de sa condition noire) ou le « mal-être du mulâtre » (situation ambivalente, poids de la présomption de trahison).

Enfin, les liens entre la couleur de peau et les opportunités de vie d’autrefois ont tracé les lignes du mépris intériorisé de nos êtres d’aujourd’hui. Ces expressions « la peau sauvée », « chapé-couli », « bel chivé »… que nous employons pour évoquer nos corps et bien souvent en disqualifier les traits perçus comme « noirs », ces phrases prononcées sans en peser consciemment tout le poids « Je sors du soleil ! Je suis assez noire comme ça. », « mets ta crème solaire ; tu ne veux pas devenir noir comme moi ! »… ne sont pas étrangères à cette histoire. La déconstruction d’un modèle qui a forgé les sociétés prend du temps ; en entamant le travail pour soi-même, on contribue à mieux comprendre ce que le colorisme a impliqué et implique encore dans nos existences, à tenter de s’en détacher et de ne pas en reproduire les biais, à apprendre à avoir de la considération et de l’amour pour nos corps, pour nos êtres.

(*) Je recommande fortement la lecture de ce petit ouvrage qui est vraiment instructif pour comprendre nos sociétés antillaises. Toutefois, c’est une rédaction scientifique, le registre de langue est soutenu et le vocabulaire spécialisé peut en rendre la lecture lente (comprenez qu’il faudra parfois relire certaines phrases et consulter un dictionnaire de temps en temps si -comme moi- vous ne vous rappelez pas ou ne connaissez pas le sens de entomologiste, isomorphe, apriorisme, ontologie matricielle…)

Tous les articles de la série Colorisme et opportunités de vie du temps de l’esclavage

- #1 Dire la couleur de la peau et le métissage au XVIIIe siècle

- #2 Un accès différencié à la liberté

- #3 L’inégalité des chances au travail

- #4 Des valeurs teintées de préjugés

- #5 Le déséquilibre des relations

- #6 La disparité du capital

Bibliographie

- Pierre-Louis, Jessica. Les Libres de couleur face au préjugé : franchir la barrière de couleur à la Martinique aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse de doctorat d’Histoire, AIHP-GEODE EA 929, juin 2015 à l’U.A.G

- Pérotin-Dumon, Anne. La ville aux îles, la ville dans l’île: Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 1650-1820. Paris: Karthala, 2001.

- Sainton, Jean-Pierre. Couleur et société en contexte post-esclavagiste: la Guadeloupe à la fin du XIXe siècle. Pointe-à-Pitre: Jasor, 2009.

Archives

- Manioc

la base de données « Esclavage en Martinique ».

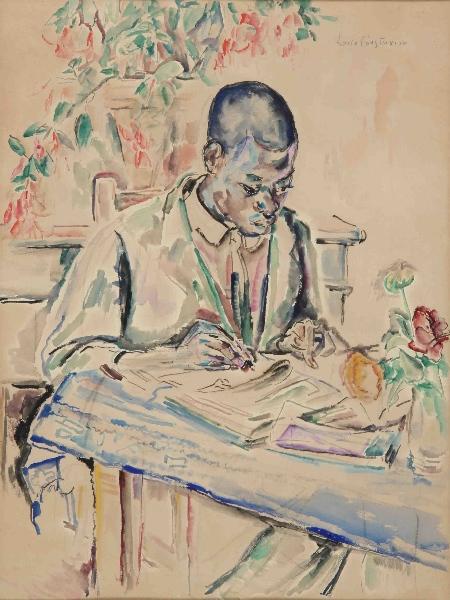

Iconographie

- Joconde

Cousturier Lucie, « Le Nègre écrivant« , 1936, M0941000079.